腱板断裂

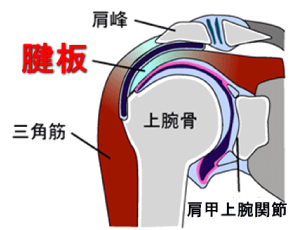

図1:腱板

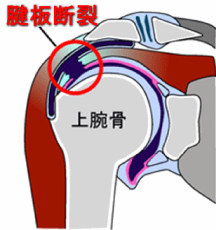

図2:腱板断裂

五十肩の次に知名度の高い肩の疾患かと思います。はじめに「腱板」とは何かということを説明します。肩甲骨から肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋の4つの筋が上腕骨に向かって伸びていくのですが、やがて4つの筋は重なり合うように束になって腱となり上腕骨に付着します。この、4つの筋が束になってできあがった腱がまるで板のように見えるので腱板と名付けられました(図1)。この腱板が何らかの原因によって断裂した状態が腱板断裂です(図2)。

年齢

50歳以降にみられることが多いです。五十肩が発症する年齢と近いことから、自分では五十肩だと思っていたら、本当は腱板断裂だったという方をよく見かけます。

原因

加齢や使いすぎで腱板が弱くなっている状態で、転倒して手をついたり、重い物を持ち上げようとして肩をひねったときに発症することが多いようです。もちろん、はっきりしたきっかけがなく、自然に擦り切れてしまう場合もあります。

症状

腱板には上腕骨を挙上したり捻ったりする作用があるので、腕の上げ下ろしや捻った時に痛みや引っかかり感がでます。痛みは肩から上腕へひびくように痛むことが多いようです。また、肘を脇から離しての動作がつらく、力が入りにくくなります。例えば、テーブルの奥にある物を手を伸ばして取ろうとするのが難しくなったりします。その他に、夜間の痛みで目を覚ますことが多くなります。

診断

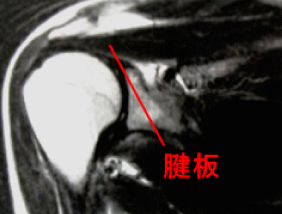

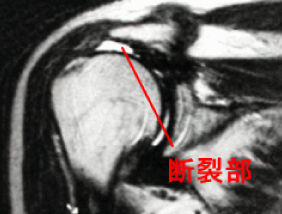

肩の動きを診察すればだいたい分かりますが、確定診断はMRI(図3,4)やエコー、関節造影によって行います。

図3:正常肩のMRI

上腕骨頭の上にある黒いバンドが腱板です。正常では連続性があります。

図4:腱板断裂のMRI

腱板を表す黒いバンドが途中で途切れています。ここが断裂部です。白い部分は断裂部に溜まった関節液です。

治療

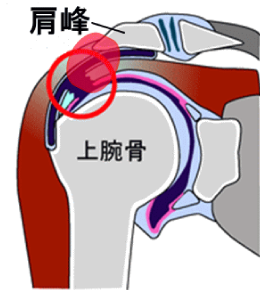

図5:肩峰の刺激

肩甲骨の動きが悪い場合に上腕骨を動かそうとすると、肩甲骨の先端にある肩峰が断裂部を刺激し、痛みの原因になっている場合があります。リハビリを行うことで肩甲骨の動きを良くする必要があります。

夜の痛みで眠れなかったり、肩を動かすと強い痛みが走る場合は断裂部の周りの炎症が強い時期なので、できるだけ早く炎症を沈静化させることを目標に治療を行います。最も効果的なのは炎症を押さえる薬(ステロイド剤)を注射にて断裂部に直接投与する治療です。ステロイド剤が体に合わない方はヒアルロン酸を使用することもあります。内服薬や湿布・塗り薬などの外用薬を併用する場合もあります。通常は数回の注射で炎症が落ち着き、痛みが楽になります。

リハビリも重要になります。自分では気がつかない間に肩甲骨の動きが悪くなっている場合が多く、肩を動かす際の肩甲骨と上腕骨のリズムが乱れ、肩甲骨の先端にある肩峰が断裂部を刺激することで炎症が持続している場合があります(図5)。この場合、肩甲骨周囲の動きをリハビリで改善させることで症状が緩和されます。また、残存している腱板の機能をリハビリによって高めることも大切になります。

注射や投薬、リハビリなので保存的治療を行っても痛みがとれなかったり、力が入りにくいなどの症状が続いて日常生活に支障をきたす場合は、関節鏡(関節用の内視鏡)を使用して断裂した腱板を修復します。これを、鏡視下腱板修復術といいます。当院では直径が4mmの関節鏡を使用していますので、この関節鏡が入るくらいの小さな傷を作成し、関節鏡を肩の中に挿入することによって、断裂部を大きなモニターに映し出すことができます。このモニターを見ながら断裂部を修復します(図6)。術後は、肩に負担がかからない位置で生活してほしいので、肩の装具を最低3週間使用します(図7)。入浴や着替えの時は、自分で外したり装着したりしてもらいます。肘は自由に動くので、生活に大きな支障はありません。

私が医学部を卒業した頃は、大きく皮膚を切開して腱板を修復する手術が主流であり、術後もおおげさな装具を長期間使用していました。この頃の術式と比較すると、関節鏡を使用することで、傷が目立たないという美容的なメリットだけでなく、正常組織への侵襲を最小限に抑えることができたり、モニターで拡大して操作することで、従来では見逃されていた病変まで正確に修復することができるようになりました。また、術後の痛みが少なく、社会復帰も早い印象があります。

近年、関節鏡の技術が進歩し鏡視下手術がスタンダードになってきましたが、まだまだ施設間での技術格差が存在するのが現状です。当院では、2人の肩関節専門医によって、常に最高の技術を提供しています。

図6:鏡視下腱板修復術

小さな傷から挿入した直径が4mmの関節鏡によって、大きなモニターに鮮明な画像が映し出されます。このモニターを見ながら断裂部を修復していきます。

図7:術後の装具

術後は、肩に負担がかからない位置で生活してほしいので、装具を最低3週間使用します。入浴や着替えの時は、自分で取り外したり装着したりしてもらいます。肘は自由に動くので、生活に大きな支障はありません。

反復性肩関節脱臼

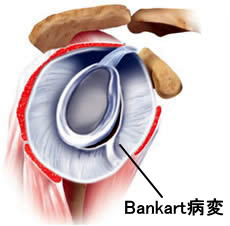

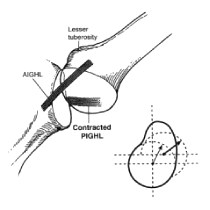

図1:Bankart病変

上腕骨頭をはずして、肩甲骨を横から見たところです。前下上腕関節靱帯と関節唇の複合体が臼蓋の縁から剥がれています。このため、靱帯がゆるんだ状態になってしまい、脱臼を繰り返すことになります。

肩関節は体の中で最も脱臼しやすい関節です。しかも、一回脱臼すると癖になりやすい特徴があります。25歳以下の人が脱臼した場合、60%の人が再脱臼するというデータがあります。また、アスリートでは95%が再脱臼すると言われています。ひとたび脱臼が癖になってしまうと、脱臼する度に、さらに脱臼しやすくなり悪循環に陥ってしまいます。このような状態を反復性肩関節脱臼といいます。ラグビーなどのコンタクトスポーツや柔道などの格闘技、女性ではバスケットの選手などで発症することが多いです。

原因

肩の構造上の理由から、ほとんどの場合は前に脱臼します。その時に、上腕骨を前に行かないように押さえている前下上腕関節靱帯と関節唇という軟骨の複合体が損傷します。これをBankart病変と言います(図1)。このBankart病変は脱臼を整復したあとも完全に治りきらず、ゆるんだ状態になってしまうことが多いため、次はちょっとした外力で肩が脱臼してしまうことになります。こうして脱臼を繰り返していると、徐々にBankart病変がひどくなったり、軟骨や骨までが削れていき、さらに脱臼しやすい不安定な肩になってしまいます。

治療

一度、脱臼が癖になってしまうと、筋トレなどの運動療法では効果がないので手術を行います。手術は関節鏡を用いてBankart病変を修復する鏡視下バンカート修復術を行っています。傷も目立たず美容的にも優れており、正常組織に無理をかけないため術後の痛みも軽いとされています。

投球障害の発症メカニズム

投球動作の危険性

まず、投球動作というものは、ものずごく肩や肘にとって悪いものだという認識が必要です。わずか、0.139秒という短い時間の中で、静止していたボールに150km/sec近いスピードまで力を伝えることになるのですが、ボールをリリースする瞬間には950Nの引っ張られる力が肩関節に作用し、ボールがリリースした後には1090Nの圧迫される力が肩関節に作用するとされています。成人の前方関節包の強度が800~1200Nとされているので、投球する度に壊れるギリギリの力がかかっていることになります。ちなみに、1N(ニュートン)は、だいたい100gの物を持ったときの手に感じる力ですので、投球する度に約100kgの負荷がかかっていることになるのです。この負荷に耐えるために、体は微妙なバランスで投球フォームを形成しています。しかし、コンディショニング不足や疲労などからフォームが乱れてくると、この100kgの負荷が関節を壊し始めてしまうのです。これは、野球に限らず、ハンドボールやバレーボール、テニスなどボールを上から投げたり打ったりするスポーツに共通して言えることです。

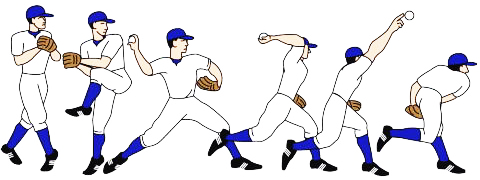

運動連鎖(kinetic chain)

投球動作は、足のつま先から手の指先まで協調した動作によってなされ、この連続した動作を運動連鎖と呼んでいます。肩や肘にかかる負担が最小限の状態で、速いボールを投げるためには、下半身から体幹、肩甲帯、上肢、指先へと連続する効率の良いスムーズな運動連鎖が必要となります(図1)。しかし、コンディショニングの不良や、オーバーユースによる疲労、スキル不足などによって、運動連鎖の上流にあたる部位の機能が低下すると、その下流にあたる部位では、上流での機能低下を補おうとするためにストレスが増大し、障害発生につながります。特に股関節や体幹、肩甲骨周囲に問題が生じることで、肩や肘に過剰な負荷がかかり障害が発生している場合が多いです。

図1:投球動作の運動連鎖

下半身から体幹、肩甲帯、上肢、指先へと連続する効率の良いスムーズな運動連鎖により、肩や肘にかかる負担が最小限の状態で、速いボールを投げることができます。(JBJS Am, 2009より引用)

肩や肘の障害につながる機能障害

Matt Trommer(c)Stock.foto

Matt Trommer(c)Stock.foto

図2:胸腰椎のしなり

パフォーマンスの高い選手は、投球時に背中がきれいにしなっています。

最も肩や肘の障害に直結するのが肩甲帯の機能障害です。具体的には肩甲骨周囲にある筋肉の硬さや弱さのために、投球動作中に肩甲骨が適切な位置に動くことができなかったり、上肢を支えるだけの安定性がなくなっている状態です。ボールへ与えるエネルギーの半分は上肢と肩から与えられますが、残りの半分は下肢筋力と体幹回旋力から生み出され、肩甲骨を介して上肢へ伝えられます。この力の伝達の要である肩甲骨がうまく機能しなくなると、下肢と体幹で生み出された大きな力が効率よくボールに伝わらないだけではなく、肩や肘に無理なストレスをかけてしまい障害を起こします。

次に問題になるのが股関節の機能障害です。股関節が硬くなったり安定性が低下すると、軸足で上手く立てなくなり、バランスを崩したりフォームの始動が乱れたりします。また、ステップ足への並進運動が乱れたり、体が開きやすくなります。この結果、運動連鎖が乱れ肩や肘に負荷がかかることになります。

体幹の機能も重要です。胸腰椎の柔軟性が低下していると肩甲骨の動きも低下します。パフォーマンスの高い選手は、投球時に背中がきれいにしなっていることからも体幹の柔軟性や筋力の重要性がわかります(図2)。

機能障害と投球フォーム

悪い投球フォームの代表として「肘下がり」や「体の開きが早い」などがあります。

機能障害の原因

これらの機能障害の原因は投球動作自体にあります。はじめに説明しましたが、ボールを投げる度に肩には約100kgの負荷がかかります。また、ボールが手を離れた直後には、肩甲骨周囲の筋肉に強い遠心性収縮が起こります。遠心性収縮とは筋肉が伸ばされながら収縮することですが、筋肉に負担がかかりやすく微少な損傷を引き起こすとされています。これらの負荷や微少な損傷の繰り返しによって、肩甲骨周囲の筋肉を中心に過緊張や短縮、筋萎縮などが生じ機能障害が生じることになるのです。特に、体が発達段階にある青少年ではこの反応が顕著です。この機能障害を防ぐには、日常の練習でのウォーミングアップやクールダウンなどのメンテナンス、練習以外での筋力強化や柔軟性アップなどのコンディショニング、投げすぎなどのオーバーユース防止、スキル向上などが重要になってきます。しかし、投球動作の危険性を意識して機能障害の予防をしている選手や指導者はわずかだと思います。その結果、肩甲帯や股関節などの機能低下に気がつかないままスポーツ活動を続けてしまい、肩や肘に障害が起きてしまうのです。

投球障害に対する治療

治療の中心はリハビリになります。初めて来院された選手の肩や肘には強い炎症が生じている場合が多いので、まずは局所の炎症を抑える治療を行います。具体的には、投球など痛みのでる動作は中止してもらい安静にしてもらいます。機能障害が改善していない状態で投球を続けていては、いつまでたっても炎症が落ち着かないからです。炎症が強い場合は、内服薬や外用薬を併用したり注射を行うこともあります。局所の炎症コントロールと平行してリハビリを行います。投球障害の原因は肩甲帯や股関節、体幹の機能障害によることがほとんどですので、リハビリによって機能改善をはかっていきます。リハビリによって肩甲帯や股関節などの機能が改善してくると、投球をしても肩や肘に無理がかからないない状態になりますので、少しずつ投球を開始していきます。スポーツ復帰の過程で、再び肩甲帯や股関節機能が悪化する選手もいますので、完全復帰するまではコンディショニングのサポートをしていきます。

ほとんどの投球障害がリハビリのみで治りますが、中にはリハビリによって肩甲帯や股関節機能が改善したのにもかかわらず痛みが続く選手もいます。原因として、腱や靱帯、軟骨などの損傷が問題になっている場合は、関節鏡を用いた侵襲の少ない手術を行って損傷している組織を修復します。

投球障害肩

ほとんどが、機能障害による運動連鎖の乱れによって肩関節に無理がかかり、関節内や周囲組織に炎症がおこっているだけで、腱や靱帯、軟骨などに損傷を伴うことはまれです。しかし、治療が遅れると損傷が起こる場合があります。肩専門医の間でも混乱するほど、いろいろな病名や病態が提唱されていますが、ここでは有名なものだけを説明します。

上方関節唇損傷(SLAP lesion)

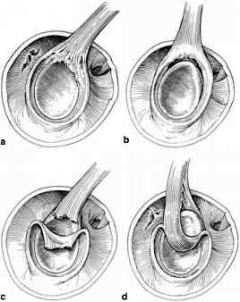

図3:SLAP lesion

1990年にSnyderが4つのタイプに分類して提唱した病態です。(Shoulder arthroscopy, 1994より引用)

図4:Peel backメカニズム

コッキング後期での、肩甲骨の後傾不足や胸椎の伸展不足が誘因となります。(JBJS Am, 2009より引用)

SLAPとはSuperior Labrum Anterior Posteriorの略で、1990年にSnyderが4つのタイプに分類して提唱した病態です(図3)。関節唇とは臼蓋の周囲にある軟骨のひだのことで、特に上方の関節唇には上腕二頭筋の長頭腱が連続しているためにストレスを受けやすい部位と言えます。

発症メカニズムとしては、Peel backメカニズムというものが提唱されています(図4)。投球フォームのコッキング後期(図1の左から3番目)にて、肩甲骨の後傾不足や胸椎の伸展不足が生じていると、肩関節は過度の外旋を強いられることになります。すると、上腕二頭筋長頭腱による牽引力やねじれの力が上方関節唇に強く働き損傷されるというものです。

もう1つの病態としては、インターナルインピンジメントというものが提唱されています。これは次の腱板関節包面断裂のところで説明したいと思います。

治療はリハビリを中心にすすめていきます。ほとんどが、リハビリによって肩甲帯や体幹、下肢の機能改善が得られると症状は改善します。しかし、機能改善が得られたにもかかわらず症状が残存する場合は手術を行います。手術は関節鏡を使用することで体に負担をかけずに、上方関節唇の損傷部を修復します。

腱板関節包面断裂

投球障害では、腱板が全部断裂することはまれで、関節側のみが部分断裂をおこすことが多いです。

病態としては、インターナルインピンジメントというものが提唱されています。インピンジメントとは「衝突」という意味なのですが、関節内で腱板の内側と後上方関節唇が衝突し擦れ合うことで腱板断裂や関節唇損傷が生じるというものです。投球動作中、上腕骨の軸が肩甲骨面の傾きと一致していると肩関節には無理がかからないとされています。しかし、肩甲骨や胸椎の動きが悪くなったり、腱板筋群(インナーマッスル)の筋力が低下すると、上腕骨軸が肩甲骨面から外れてしまうことになります(図5)。これは、hyperangulationまたはopeningといわれる現象ですが、前方関節包が引き伸ばされることで、上腕骨頭が前方へ偏位し、インターナルインピンジメントを引き起こすとされています。

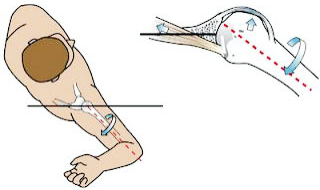

図5:インターナルインピンジメント

肩甲骨や胸椎の動きが悪くなったり、腱板筋群の筋力が低下すると、上腕骨軸(赤の点線)が肩甲骨面(黒線)から外れてしまいます。その結果、前方関節包が引き伸ばされ、上腕骨頭が前方へ偏位します。(JBJS Am, 2009より引用)

また、インターナルインピンジメントに似たような病態が肩関節後方組織の拘縮によっても生じます。後方関節包や靱帯、後方筋群に拘縮が生じると、骨頭の回旋中心が後上方に偏位します(図6)。この骨頭の偏位は前方関節包を引き延ばすことにつながり、過度の外旋によるpeel backやインターナルインピンジメントによって腱板損傷や上方関節唇損傷が生じます。

図6:肩後方要素の拘縮

骨頭の回旋中心が後上方へ偏位しするために、前方関節包が引き延ばされ不安定な状態になります。(Arthroscopy,2000より引用)

治療はやはり、リハビリが中心になります。他の投球障害と同様に、機能改善が得られたにもかかわらず症状が残存する場合は手術を行います。手術は鏡視下腱板修復術を行います。

上腕骨近位骨端離開 (Little leaguer’s shoulder)

少年野球をやている子供達が肩を痛がる場合は、ほとんどがこれです。成長期の子供達の上腕骨頭には成長軟骨の層があります。この部位は力学的に弱いため、肩に負荷がかかるようなコンディションで投球を続けると損傷し離開していきます(図7)。

図7:上腕骨近位骨端離開

患側では、健側と比較して成長軟骨の層が拡がっているのがわかります。

治療は、他の投球障害と同様にリハビリが中心となります。投球を中止すれば痛みは良くなりますが、肩に負荷がかかる原因となっている肩甲帯や体幹・下肢の機能障害が改善していなければ、投球の再開で再発することになります。なので、局所の安静による成長軟骨の修復と同時に、リハビリによってコンディショニングを行います。子供は組織の修復力もリハビリに対する反応も良いので、リハビリのみで完全復帰できます。手術を行うことはありません。

変形性肩関節症

肩甲上腕関節を形成する肩甲骨と上腕骨の表面はクッションの働きをする軟骨で覆われています。この軟骨が少なくなってくると肩を動かすことで関節に無理がかかり、炎症が起きたり、骨が変形してきたりします。これが、変形性肩関節症です。体重を支える関節である股関節や膝関節に比べて、頻度は少ないです。

原因

加齢に加えて、肩に無理がかかるような仕事などが原因になります。欧米人に比較して日本人には少ないことを考えると、人種差や遺伝的な要素も関係があるのかもしれません。また、大きな腱板断裂がある場合は、腱板による上腕骨頭の抑えが効かなくなるため、上腕骨頭が上にずれてきます。すると、肩を動かす度に上腕骨頭は肩峰とぶつかったり、擦れ合うことになり、徐々に変形が進行していくことがあります。

症状

他の肩の疾患と同様に、肩を動かしたときの痛みや、可動域制限のために、服の着替えがつらかったり、洗濯物干しなど高いところに手を挙げる動作がつらくなります。クッションにある軟骨がすり減っているので、動かすときにゴリゴリ音がする場合もあります。

診断

図1:正常な肩関節

肩甲骨と上腕骨の間に隙間があります。ここに、軟骨があります。

図2:変形性肩関節症

肩甲骨と上腕骨の隙間がなくなっており、骨と骨がぶつかっています。骨棘が出現し骨頭が変形しています。

レントゲンにて診断します。正常な肩甲上腕関節には軟骨が存在するための隙間がありますが(図1)、変形性肩関節症では隙間がなくなっており、骨と骨がぶつかって白く変化しています。また、周囲に骨棘という骨のでっぱりがでてきます(図2)。

治療

図3:人工肩関節置換術

軟骨が削れてしまい変形した関節を、金属とポリエチレンでできた人工関節に置き換えます。

痛みが強い時期は、関節内の炎症を抑えるためにステロイド剤や軟骨成分であるヒアルロン酸を関節内に注射します。また、消炎鎮痛剤の内服や外用薬(湿布や塗り薬)を併用することが多いです。症状に合わせてリハビリも行い、関節周囲のこわばった筋肉をほぐしていきます。このような保存的治療を行っても、症状が改善しない場合は手術を行います。手術には関節鏡を用いて、炎症が生じて痛みの原因になっている滑膜組織を切除したり、関節の動きの邪魔をしている骨棘を削ったりする鏡視下デブリードマンや、軟骨が削れてしまい変形した関節を金属やポリエチレンでできた人工関節に置き換える人工肩関節置換術があります(図3)。変形が軽度な方であれば鏡視下デブリードマンで対応できますが、変形が高度で進行した方は人工肩関節置換術を行うことが多いです。

肩鎖関節脱臼

肩鎖関節は鎖骨と肩甲骨から構成される関節です。肩甲骨を前方から支える役割をしています。肩鎖関節脱臼とは肩鎖関節が解剖学的に破綻した状態をいいます。大部分が交通事故や高所落下等の事故や、スポーツ現場では柔道、ラグビー、アイスホッケー等のコンタクトプレーを原因として発症します。主な症状としては急性期では強い疼痛と肩関節の可動域制限、慢性期には肩関節の疼痛と重だるさがあります。治療法の選択は脱臼の程度により分かれてきます。骨同士の転位が軽度であればリハビリを中心とした保存治療を選択します。骨同士の転位が大きく症状が強い場合や、仕事もしくはスポーツで支障がある場合は手術加療を選択します。手術方法は多く存在しますが、当院は関節鏡視下肩鎖関節再建術を行っています。

患者様の声

明石スポーツ整形・関節外科センターの『患者様の声』につきまして、2018年6月施行の医療広告ガイドラインに基づき、ホームページでの掲載を中止致しました。ご協力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。